“一锅法”酶促酯交换法生产富含甘油二酯和植物甾醇酯的新型“功能油”

背景介绍

植物甾醇酯(PE)是由植物甾醇衍生而来,继承了植物甾醇的所有优良性质,甘油二酯(DG)也是一种新型功能性脂质,有研究指出植物甾醇酯与膳食甘油二酯混合不仅能影响体重,而且能预防或逆转胰岛素抵抗和高脂血症,可作为代谢综合征或糖尿病患者的功能成分。植物甾醇酯和甘油二酯在自然界中不存在,通常使用化学法或酶法合成。但是化学法存在着诸多缺点和弊端,酶催化相对来说能源需求低,下游加工更容易,对植物甾醇酯和甘油二酯的合成具有重要的应用价值,脂肪酶催化合成植物甾醇酯和甘油二酯的研究已得到广泛的研究和报道。一锅法合成是指反应物在一个反应器中进行连续的化学反应,可以避免一个漫长的分离过程,并净化中间化合物节省时间和资源。

本研究是通过一锅酶酯化法开发一种富含植物甾醇酯和甘油二酯的新型功能油。将固定化脂肪酶用作生物催化剂,将植物甾醇与不同植物油进行酶促酯交换,一锅生产功能性油脂,并测定了四种含植物甾醇酯和甘油二酯的功能油的理化性质,以及不同脂肪酸的组成。

研究方法

在多孔交联聚苯乙烯树脂珠上(NKA)固定脂肪酶(AYS)用作生物催化剂,进行制备和表征。将植物甾醇,甘油三酯,脂肪酶和溶剂添加到锥形烧瓶中,预先用15%(w/w)分子筛将溶剂脱水至少24小时。将小瓶置于45℃-60℃的摇动培养箱中,以180rpm的速度摇动一段时间,最后通过HPLC定期监测反应生物转化以确认生产。在脂肪酶催化的酯化之后,从混合物中过滤出固定化脂肪酶和分子筛,旋转蒸发除去反应溶剂后制备功能油。利用高效液相色谱(HPLC)进行功能油中功能成分的分离和分析,通过气相色谱 (GC) 分析甘油三酯、甘油二酯和植物甾醇酯的脂肪酸组成。

结果与分析

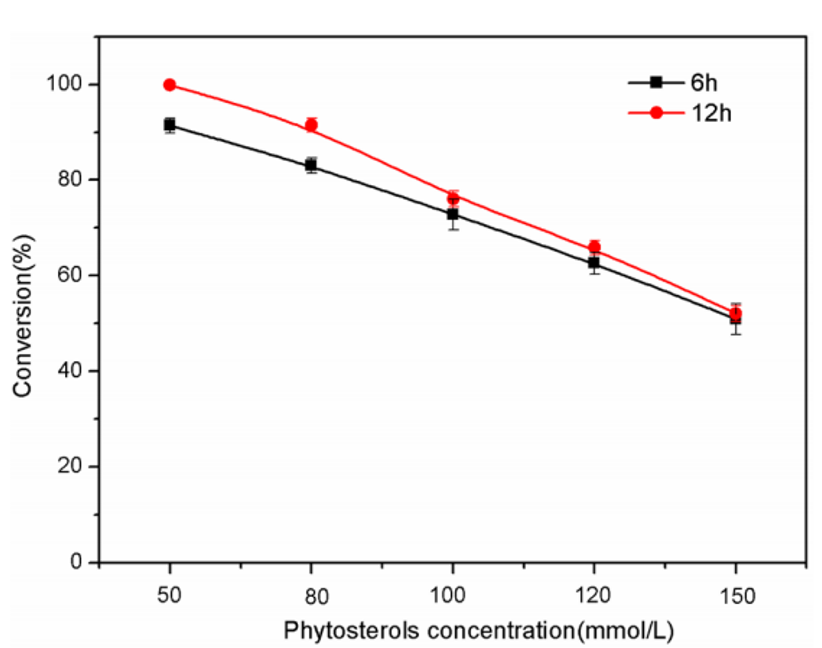

在酶法酯交换条件的优化部分实验中,有机溶剂的种类是酶法酯交换反应的关键因素,它不仅影响酶的活性和稳定性,还影响底物的溶解度。综合考虑,选择了对数值不同的正己烷、异辛烷、环己烷和叔戊醇作为酯化反应的溶剂。如表1所示,在四种溶剂中,己烷为溶剂的反应在12小时后表现出最高的转化率。同上研究了底物浓度对植物甾醇酯转化率的影响,如图1所示,观察到植物甾醇浓度从50 mmol/L增加到150 mmol/L会导致转化率持续下降,因为一些植物甾醇在较高浓度下不溶于溶剂。当植物甾醇浓度为50和80 mmol/L时,植物甾醇酯的转化率相对较高,因此选择了相对较高的植物甾醇浓度80 mmol/L。

表1. 有机溶剂对转化率的影响酶促酯交换

图1. 植物甾醇浓度对转化率的影响

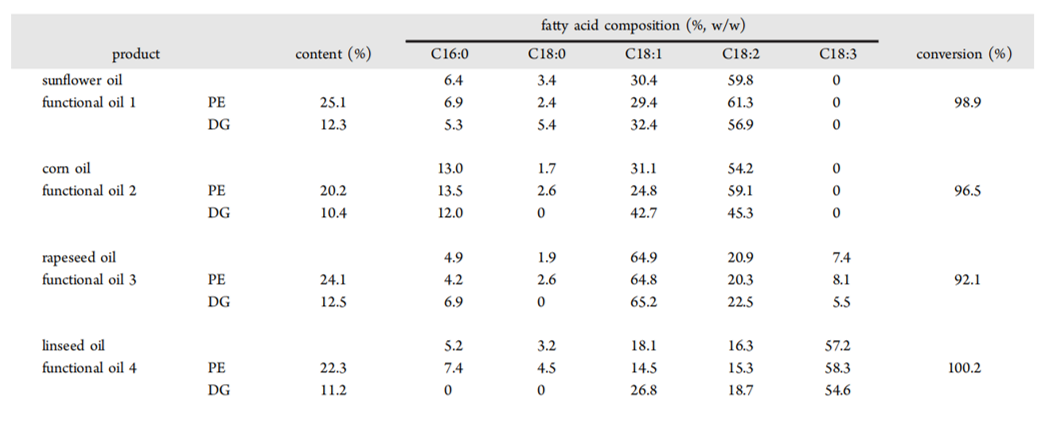

在优化条件下,研究了植物甾醇与四种植物油(葵花籽油、玉米油、菜籽油和亚麻籽油)的酯交换反应。如表2所示,植物甾醇与四种植物油的酯交换率在92.1-100.2%之间。结果表明在NKA上固定的AYS可用于催化植物甾醇与不同酰基供体的酯交换反应,转化率较高。高效液相色谱分析结果表明,在两种功能油中均能明显观察到植物甾醇酯和甘油三酯这两种功能成分的峰(图2)。

表2. 不同植物油的功能油中植物甾醇酯 (PE) 和甘油二酯 (DG) 的脂肪酸谱

图2. 葵花籽油 (A1)、玉米油 (B3) 和相应功能油 (A2、B4) 的液相色谱图

峰:(1)甘油二酯; (2)植物甾醇; (3)甘油三酯; (4)植物甾醇酯

结论

本研究开发了一种使用在NKA上固定的AYS作为催化剂的快速便捷的酯化方法,可在温和条件下以高收率合成富含植物甾醇酯和甘油二酯的新型功能油,且所开发的方法可以通过调节具有所需脂肪酸组成的初始酰基供体来生产具有可控脂肪酸组成的植物甾醇酯和甘油二酯。同时发现四种制备的功能油的理化性质与相应甘油三酯的脂肪酸组成密切相关,这些发现可以促进食品级工艺生产的新型功能油在功能食品的不同配方中的广泛应用。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf500744n

供稿人:

梁蔓竹